晴れ時々のら仕事

2014.06.27 夏レタス(#1グループ) ~播種から出荷66日

2014.06.27 夏レタス(#1グループ)栽培記録 ~播種から66日目の出荷~

5/23 活着

上部サイズに比して茎、根が思ったより小さい。これなら畝幅狭く、株間30cm程度でも

OKなのではないだろうか。

準高冷地ならではの6月末出荷。第2・3グループが真夏栽培に突入してゆく予定。

夏レタス(#1グループ)栽培記録 ~播種から66日目の出荷~ -了-

2014.06.15 有機農業講座 Day4(6/15) 支柱立と誘引ネット

振り返りレポ4回目は支柱立てと誘引ネット張りです。

根圏での水・無機物(肥料成分)の吸収、葉の光合成が活発になる栄養成長

ステージのふるまいを育ち具合を観察しながら伸ばしてゆきましょう。

●実習圃場

1.) 千両茄子の支柱と誘引

茄子の支柱立て誘引の紐を縦横に張りました。これは光が樹全体に

良くあたる様に枝を広げるためです。長澤流では、枝は三本仕立。

一番花直下のわき芽2本を伸ばしています。

花を徹底して落とすのは、茎を作る成長に養分を使わせるためです。

次回は、茄子の花を見て栄養状態を判断する指標も学んで戴けると思います。

2.) 三度豆の支柱とネット誘引

長く楽しめるいんげん、三度豆。黄檗山・万福寺の開祖、隠元導師に

その名の由来があると聞きます。背の丈にネットを張り誘引、伸ばして

ゆきます。

3.) レタスの収穫

レタスにとって、25℃を超える気温は厳しいもの。結球葉が立ち上がり

どうしてもタケノコ球状にあります。いくつか結球しつつあるものを

お持ち帰り戴きました。

●座学 作付計画Ⅱ

1.) 作業能力のリミットを考える

どのような農業をやりたいのか。実はこのコンセプトをしっかり持つ事が

営農立案の柱。そのための考え方は;

・リスク分散しよう。

品種をすくなく栽培すると、効率良いんだけど、薬を使わない栽培では、

病気でたら収穫物が無くなります。そこで十数種類の栽培を同時に行うのが

リスク分散手段の一つです。

・収穫作業の適合性を考えよう

夏野菜の収穫作業は、だいたい重なっちゃうんですよね。作業の段取り

(スケジュール・量)を見通しておくことが肝要です。

・連作障害を避ける

肥料の残り具合も大事ですが、同じ科の植物を作り続けると良いことは無い。

ここんところを回避する輪作を考えましょうね!と言うのが主旨。

春夏秋冬、それぞれのシーズンで中心に据える作物がでてきます。この品種

を軸に畝の栽培記録を残して、輪作体系を組み立てましょう。

例ですが、ナス科(ナス、ジャガイモ等)→豆類(インゲン、枝豆)→アブラナ科(白菜等)といった栽培を繰り返すものです。

・太陽熱消毒

適期は暑くなる梅雨明~8月下旬。畝を立てて、たっぷり灌水した後に透明の

マルチを張ります。暖地で最低2週間放置すると、マルチ下の地温は60度を超え

作土数センチ下のカビ、細菌、野草種子の密度が減ります。

●7月の有機農業講座

7月6日(日) 第一日曜日

7月14日(日) 第三日曜日

皆さんの参加、お待ちしております!

講座振返りレポDay4-支柱立てと誘引ネット張り -了-

2014.06.13 大量の刈草を水田転作圃場に投入。

日本情報化農業研究所との連携で、彼らの試行してきた循環型栽培

方法を採用。今回の圃場では手軽に手に入る刈草を投入することに

なったのでした。

新たに確保した水田跡地。明渠(排水路)を掘って、少し乾いて

きたところに、 刈り芝を2tダンプ(およそ800kg)で14杯投入。

厚み50cmほどで4a(400㎡)ほどをカバー。

このまま梅雨の雨にうたせて、作土上で堆肥化させてゆきます。

とレポではさらっと書きますが、小ぬか雨振る中二日もかかった現場は、

目つきが変わる、ハードな作業…。

刈り芝といえど、たっぷり水を吸っており、おまけにコンパネで

左右のあおりを高く確保したダンプに積み込むと結構な重量です。

そもそも梅雨場の水田に入ろうなんぞどだい無理っぽい話。

1日晴れてもなかなか土が締まろうはずもなく四駆をもってして

も埋まる埋まる。脱出に使ったアルミブリッジはぼこぼこに変形。

おまけに水路にダンプを落としてしまい、こいつにはチーム全員が

悩みました。

なんとか芝の置き場から搬入できた刈草の山は圃場のたった13%。

目標の後12%をなんとか来月にはカバーしたいもんです。

今回は精神的に疲れた圃場整備となりました。ただ、この資材試験

の結果では、水田圃場の転作ががらりと変わる。

確信の現場はなにかと過酷なもんです。 だけど、すべて現場で起きてるんだよ!

大量の刈草を水田転作圃場に投入 -了-

2014.06.08 有機農業講座 DAY3 中耕・追肥

有機農業講座Day3(6/8) 振返レポ

実践型研修を旨とする当講座も第三回目。栽培家にとって貴重な梅雨

の晴れ間にはやることがいっぱい。だからこそフレームワークの学びを

大切にしてゆきましょう。

●座学:作付計画1

何をどれくらい、誰にいつ売るのかを考えて作物を作る。栽培農家は

作物を有利に販売してゆくために計画を立てるべき。

とするなら、検討されるべき要素は

・適地適作

自分の耕作地には何をいつ栽培するのが向いているか知ること。

・輪作

続けて同じ種類の植物を栽培すると土のバランスが崩れて、連作障害

を起こしやすいです。

望ましくない作物を場所を移して

栽培してゆく輪作体系を計画しよう。

・営農リソース

保有している耕作機械や人員でまかなえる収穫量を知ること。

・販売先

作物を買ってくれる顧客が何をもとめているのか。

作物には旬があり、最もおいしくなる旬には他の栽培家も同じ種類の

産品をマーケットに出荷されて競合が増える!

そこで勝ち残るために、美味しい野菜を作ってゆきましょう。

(作付計画2に続きます。)

●本日の実践圃場

1.中耕

畑には野草も生えてきます。これを取り除いてゆきます。

鍬を自在に使い、必ず手前から奥へと細かく鍬を入れてゆくのが削ぎ

残さないポイント。

2.追肥

野菜に栽培全期間にわたって求められる栄養を供給するのが追肥作業。

肥料袋の成分表示を参考に、植物が必要としている肥料を補いましょう。

★今回使用した肥料

山崎製油製、(菜種)圧搾油粕

有機肥料の代表格です。比較的窒素成分の硝酸化に時間がかかり肥効発現が

ゆっくりと言われています。今回使用しているものは菜種の絞り粕です。

ただし発芽阻害物質を持っていて播種直前には使わない方が無難なようです。

★魚粕

生魚の水煮から水分と油分を圧搾し乾燥した粉末です。値段が少々お高いの

が辛いところですが、動物性タンパクの分解過程ででてくるアミノ酸が

作物の味を良くすると言われています。

今回は茄子の肥効発現が良くて(新葉が濃い紫でしたね)追肥を見送りました。

株元から離した表土に左は油粕、右は魚粕と筋状に撒いて鍬で土と軽く混和。

これが雨に打たれ水分を得ると微生物により有効な成分(タンパク質、アミノ酸、

アンモニア)に分解されて吸収されるようです。

以上、中耕作業と追肥について振返レポートを有機畑からお届けしました。

●師匠のひとしな

京都の茄子産地-太秦-。この地に長澤農園があります。その農園から

初ものの千両茄子が届きました。受講生のみなさんに一袋づつお土産です。

早速焼き茄子に仕上げて戴きました。

一本目はそのままで戴きました。

二本目は少し白しょうゆを落として。

何年やればココにゆけるものかな。

Day3 レポート 中耕・追肥 -了-

2014.06.01 百井栽培日記 かぼちゃ定植

2014.06.01 百井栽培日記 かぼちゃ定植

5月初旬に施肥、土上げをしたまま、まったく手を入れられなかった

百井の里ファーム。ほぼ1ヶ月ぶりの作業。

想像はしていたけれど、放棄地に近い様子。今回、歩行型畝立て整形

機を持ち込んだが、このままではロータリーに草からんで動かせないだろ!

という訳でまずは草刈。

その後ろを歩行型畝立マルチャーが追いかけてくるのだけど、意外に

苦戦。3年不耕起を続けてきた作土上部5cmはびっしりハコベラの根が

蔓延ってて、ロータリーが混ぜ返しても、根が切れていない。

ここは一輪管理機で細く根圏だけをひっくり返した方が良かったかも

しれない。ただ、前ほど手が掛けられない判断のもと草抑えのマルチを

張ることにしたわけです。

10aばかりに一日かかってしまいました。

肝心の定植と種まきは;

・かぼちゃ 打木赤皮かぼちゃ16株

・つるなしインゲン (初ミドリ2号) 128穴 播種

・九条ネギ 0.5dl 播種

・セスバニア 一畝

ほとんど現場問題解決??に時間を取られ、夕暮れの百井を後にしたのでした。

来週は、キャベツ、レタス、トウモロコシの定植

2014.05.25 有機農業講座 DAY2 かぼちゃ苗、さつまいも苗、おくら播種

早朝の曇天から晴れやかな夏日となった宇陀のハンサムガーデン。

何がハンサムかと?もちろん野菜と受講生をはぐくむ里山の景観です。

この地で有機農業の中身をギュッと絞って、短期間でノウハウを会得してもらおうというインテンシブセミナーが本講座の目指すところ。

そんなこんなでDAY2のテーマは振り返りと引き続き夏野菜種苗の定植(テイショク=苗を植えること)と播種(ハシュ=タネ蒔くこと)です。

ですが、まずは座学からスタート!

●座学 【肥料】

栽培家にとって肥料は実に深遠なテーマです。我々と違って、

植物は有機栄養を必要とせず、必須な元素として炭素(空気から)、

水素(水を分解)、多量要素:窒素(N) 、リン(P)、カリウム(K)

微量要素:マグネシウム、カルシウム、カルシウム、硫黄、塩素

鉄、マンガン、亜鉛、銅、モリブデン、ホウ素を必要としています。

★施肥

全面施肥ー労作負担が少ないが流亡しやすいデメリットもある。

作状施肥→植え溝にかためて施すものだが、労作負担大。

★量

育てたい野菜が育つのに必要な量がある(施肥基準、標準施肥量で検索)。

だいたい10a(1,000㎡)でどれくらい必要とされかとして整理されている。

目安量は標準施肥量のちょっと足りないぐらいの8割程度。

残肥(前作の残り肥料成分)もあるし、気温によっても必要量変わる!

その他、土壌の消毒、ミミズは友達!などなどいろいろと学んだ

30分でした。この後、いよいよ実習。

●本日の苗と種

・ミニカボチャ(品種ほっこり姫:タキイ種苗)

4/11播種、ハウス育苗したもの。

150cm間隔で定植

・サツマイモ(品種:パープルスィーツロード、紅あづま、鳴門金時)

マルチにカッターで切れ目を入れて、最初の芽を残して、指第一関節深さ

に舟型に定植。間隔は65cm

・ニンジン(品種 夏蒔五寸:アサヒ交配)

畝の天端90cmに四条の植え筋を筋切鍬でつくる。この溝にたっぷりと灌水

ここに種を手びねりで前に向いて蒔いてゆく。

のだけど、この手蒔きが難しい。また、光好性種子なので、光が届く様に

軽く覆土。

・おくら(タネ)

一晩、水につけて発芽処理した種を植穴に3個づつ。軽く覆土。

●前回植えた苗たち

・千両茄子

いや~うれしい一番花!だけどちぎって取り去ることになりました。これは

茄子の特性で生殖成長(子孫残す花着けたり実をつけたりする成長)と栄養成長

(つる、幹を伸ばす成長)が同時に進行するので、早い段階で花や実に栄養を取

られないようにするためです。

葉っぱが2~3枚増えるたびに次々と花芽をつけますので、三番花ぐらいまで

は花を落としましょう。

●作った野菜は7月中旬ころからガンガン収穫します。

7月中旬ころより毎回kg単位で野菜をお持ち帰り戴くことになります。

皆さんが持ち帰る他、ハンサム・ベジタブルマーケット(大阪市内の店舗と

通販)で販売してゆきます。

ちなみに昨年実績では;

・パープルスィーツロード 500g 220円(圃場出値、店頭では320円)

2kg前後/株

・鳴門金時・紅あづま 500g 180円

2.5kg前後/株

・千両なす 3本 140円

・青なす 3本 150円

・ミニカボチャ 800g1個 340円

といった販売実績があります。これからかける手間、収穫量、そして

流通と出てゆく流れをオープンにしてゆきます。参考になさって下さいませ。

●そして次回6月8日のDay3では…。

・追肥、間引きとやることいっぱいの予定です。

6月の農業塾は6月8日と6月15日に変更して開催します。

Day2 レポート 了 窪

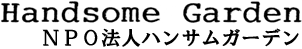

2014.05.07 レタス種苗メーカーでレタスの一生を学んだレポ

2014.05.07 レタス種苗メーカーでレタスの一生を学んだレポ

朝まだき天理の朝、標高500mのハンサムガーデン春日台寮の気温0℃。

準高冷地をなめてはいけない。この標高を味方につけて、できるレタス

栽培を習おうってわけ企画したセミナー。

レタス専業の種苗メーカー、ツルタのタネ担当者に指導を受けたいと

集まった仲間は8名。奈良春日台発、京都南経由、夏レタスの聖地、

川上村を目指して5:30に出発!

予定通り1時間早く、川上村に着いたもんで、参加メンバーの一人が

15年前にレタス栽培参加してた農家さん家を訪問♪

これがさ、目からウロコなノウハウのかたまりだったのよ。マルチの

間隔や畝立て成形機。マルチ穴あけ機なんて、誰もが欲しがると思う一品。

現場にしかないノウハウって結構あるもんだよね。悩んだときは、上手

くいってる農家を訪ねるべき。

新しい農家仲間との交流もそこそこに、本日の主たる目的

ツルタのタネ長野育種所に到着。

事前に標高500mの準高冷地で 夏 レタスをやりたい.,..それも天然

由来の資材のみで….。

いろんな病気があって、それらをどう防除するのかが課題。とりわけ、

水田からの転作圃場ゆえ土づくりが課題になるよと。

収穫まで、レタスの一生で欲しがる10a換算の肥料成分は;

【N:8kg P 1.1kg K14.1kg】

窒素、こんな少ないの?それでもって、カリウム14kgってどうよ?

あとは、変形、生理障害を考えた、レタスの一生の時間配分を学べたのが

大きい。

応対下さった担当さんのアドバイスは首尾一貫して、栽培を考える力を

栽培者に植えつけようというもの。こうした指導が一番有効なんだよね。

夜は農家民宿という名のビジネス旅館(笑)夕食8:00に駆け込みで

栽培どうする?会議は続いたのでした。

レタス種苗メーカーでレタスの一生を学んだレポ -了-

新しい施設で土壌診断 ….2014.04.06

新しい施設で土壌診断 ….2014.04.06

曇時々あられ。気温 0℃。 南西の風。

この春から耕作始める新しい農地では、育苗用の鉄筋ハウス

含めて全部で5棟。こうした施設は雨が直接土に当たらないから

表層に塩類が固まりやすい。

畑に塩?良く聞かれるんだけど、地下水汲み上げて、まいたり

化成肥料の中でも、効き目が早いものを好んで使うと、土が塩塩

になってしまうんです。なぜかって?詳しい説明は Wiki読んで

くれ。

ECメーターといった計測器を使えば、現場でもざっくりと

この塩塩っぷりが把握できる。(それだけが目的じゃないけどね)

今回は….1.6ms/cm! と たっぷりと問題ありげな数値。

そこで、どうするかっつーと土をごっそり入れ替えるか、ひたすら

『水を撒く!』

その前にこの畑の土をサンプリングで取って一応、分析センター

に土の状態を調べてもらうことにします。

しかし固い。ここで野菜みたいな軟弱な植物が育つのだろうか。

実は、トマトやりたいんだけどな。

新しい施設で土壌診断 -了-

水田からの転作…排水性の改善が課題になるよな

暗渠(あんきょ)について問合せありました。

雨の水が畑から抜けなくて困っている。そこからの質問。

水田を畑作にしてゆく時、排水に悩むことが多いです。どうすれば

良いのか?と質問が結構集まってきました。僕らがこれまでやった

対策は;

・畝を高く盛る。背が高くなる緑肥を植える。

耕耘機やトラクターの土をあげる(盛上げるかかき上げる)能力に

よります。もちろんクワ一丁でがしがし土をあげる方法もありだけど

家庭菜園除き、小規模な畑でも現実的では無いと思います。

セスバニアと言う植物は背丈が2mを肥えるほど高くなり、根っこ

も1m以上深くもぐってゆく場合があります。一作、こいつ植えるだけ

でもかなり変わる場合があります。

実際、富田林にある僕らの圃場で、昨年植えた畝は、本当に水たまりません。

おまけに豆科なんで根っこまわりに根粒菌が活発に空中の窒素を固定してくれます。

3/14補記) でかくなった後は、どうするんだ?と問合せあり。

え~と 基本的に刈り倒します。最低でも刈払い型の草刈機を持ってるか

借りてこられるようにしましょうね。手がまで刈れないこともないけど…

写真ではハンマーナイフと言う機械で粉砕しております。

こいつが好んで育って青い状態ってことは、相当に気温が高い時期です。

好ましくない生理障害を避けるためにも、刈り倒した青い状態のぶつを

畑にすき込まない方がいいんじゃないかと思っています。作土の上に積み

重ねて置いておくのが良いかと。

・排水性をあげる粗雑な有機物や砂等を作土に混ぜる(資材投入する)

土の粒子の間に空間を作るわけですね。植物の遺物なんかは、微生物

を増やせる良い対策です。

ただ、水田には「すき床」といった固くなった層を割らない限り

水が抜けて行かないわけです。

また、掘っても粘土層ががっちり続く場合なんかもあります。

ここで、排水パイプを埋め込む土木工事を行う手段があります。

これが暗渠です。

土、透湿資材、砂利、コルゲート管を畑に横断させて埋め込むと

それが水の流れる道になって、排水させてゆけます。

ただ数百万円単位の土木工事になりますから、国の補助があるとか

投資する価値があるか、良く検討が必要です。

粗雑な有機物として、籾殻や剪定枝チップがあります。どちらも持ち主が

処分に困っている物ゆえに無料で手に入るケースが多い資材です。

これを投入する上で、いくつか気をつけないとこの資材が大好きなやつら

(たとえば糸状菌等)に野菜の生育に大切な窒素を横取りしたりされるケース

があります。上手くやっている事例は、以下の過去記事参照下さい。

アチャ研・養鶏の「糞詰り」課題~発酵堆肥によるソリューション

まとめ:窪

水田からの転作….排水性の改善 -了-

2014.02.23 「気になる」が鍵だった「集客」要素例

2014.02.23 「気になる」が鍵だった「集客」要素例

宇陀エリアに用があってドライブ中。

「前通ってみて。開いていたら、ちょっと寄りたい」

こんな友人の希望で、個人経営な野菜直売所にプルオーバー。

ここんとこネタ視線でみると、ヒントがあるよね。

・彼は以前、このお店でお米を買って帰り、美味しかった。

・お店入るなり「ミルキークィーンってお米ある?」

ミルキーなんて、どこでも売ってるじゃん。

と思ってみたもののだまって観察。

お店の爺様、婆様があれやこれやと探してくれる。

お探し物はなくて、残念そうに爺様は「ミルキープリンセス」ならあるけどな…。

結局、彼が探しているお米ではなかった。彼は、米びつ空でも

自分は関係ないので(嫁の担当だから)買わない。この彼、懐は

豊かだけどそうした群のお客さん。

・『美味しかったわね、お父さん又買ってきて』

・『あの場所のあの棚で買ったミルキークィーン』

推するに、記憶に残ってるのはこの二つ。お店の情報も生産者の名前も

出てこない。だから、ネットの検索対象ではもちろんない。

ただ、この日、この場所で忘れられない体験があったのよ。

それがこのホット蜜柑ジュース。

蜜柑を房ごとジューサーに

かけたものを鍋で温めてだしているだけ。無料でふるまっていた。

温州だと思うんだけど、何しろ甘くて暖まる。この一杯は、

記憶に刺さったんだな。

僕もお店の名前は覚えていない。だけど、買おうと思っていた

太牛蒡を同行者に取られちゃったのと、このジュースでこのお店

を忘れない。

中・大規模の直売所に無い人懐っこさがいいもんね。

とがった個性が「ありふれた」農産品に光をあててる例だよね。

今回、訪れたこの六人、きっと近く通る時にこれを思い出すよ。

そして、きっとリピートする。

もしも、お店の名前が併せて刺されば、その率ややあがる。

「気になる」が鍵だった「集客」要素例 -了-

« Older Entries Newer Entries »